『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。

インタビュー

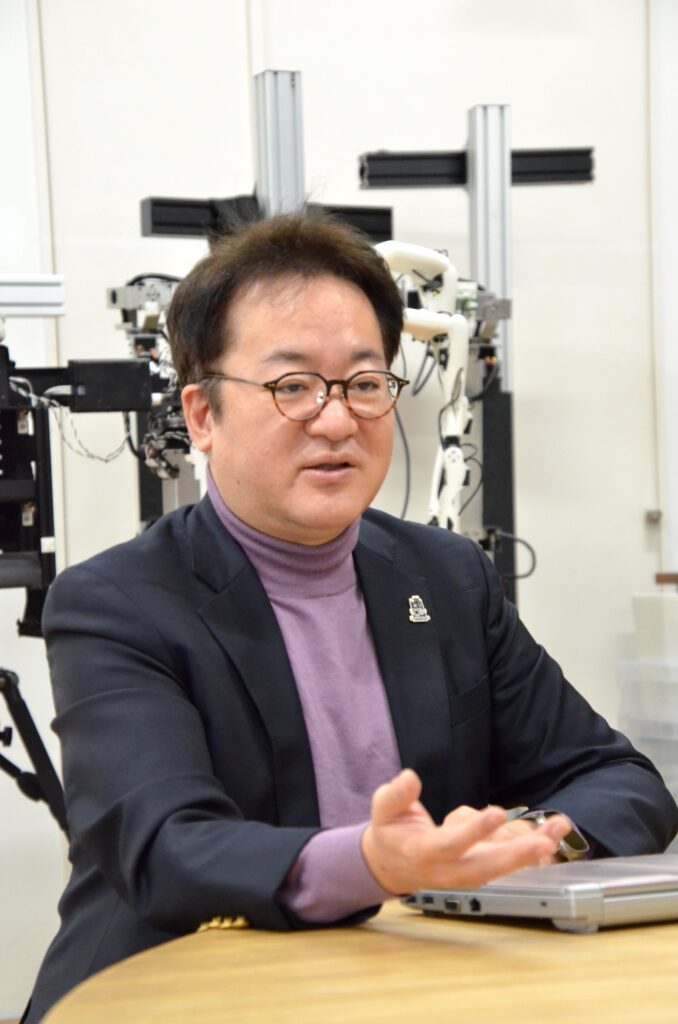

第8回 稲見昌彦さん(東京大学総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授)(後編)『“自在化”が拓く未来——身体とAIの新たな可能性を探る』【インタビュー】

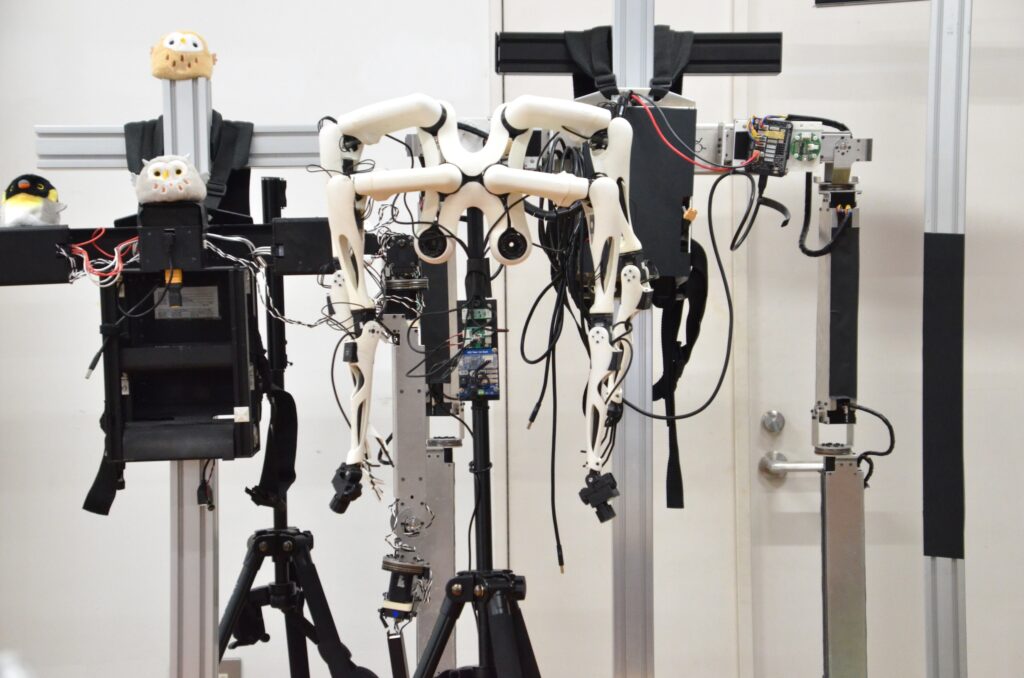

身体は自動と手動のはざまを自在に行き来できる――そんな発想から始まった稲見 昌彦さん(東京大学総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授)の「自在化身体論」。シンギュラリティを目前に、私たち人間は何を目指せるのか。稲見さんに、多彩な事例と先端研究、AI時代の新たな身体、そして「学びの自在化」の可能性を語っていただきました。(後編)

教育の変容と学びの自在化

—— 私たちは教育サービスを扱うNPOを2年ほど前に立ち上げました。背景としては、従来の教育制度が大きく変わらざるを得ない状況なのに、文科省も一般の人々も変化に追いつけていない、という危機感があります。どう教育サービス同士を繋ぎ、より良い形で“学び”を支援していくか。その“見立て”をしながら、“赤ちゃん”を含むあらゆる世代に対して何を繋いでいくのか、という役割を果たしたいと思っています。

そうした中で、学習論・教育論について思うのは、教育論はどうしても国が求める人材像によって制度が決まる面が強い。経済人材が必要だとか、情操教育を大事にするとか、発達段階に応じた指導など、いずれも方向性は示しているけれど、“あるべき教育”を誰も定義できていないのが現状です。むしろ教育ではなく、学習論を起点に考え直すほうが重要ではないかと。

学習指導要領で「個別最適化」や「協同的な学び」が謳われても、結局対人的なやり方を少し後追いしている印象があります。本来は1人ひとりが学習効果をどう高められるか、そこに“心の自在化”や“身体の自在化”の考え方がまさに当てはまると思うんですが、稲見さんの研究は、学習や教育という観点から見ると、どのように繋がってくるのでしょうか?

稲見 私にとってChatGPTは “やる気スイッチ”です。実は私は昔から、やる気が出るまでに時間がかかるタイプで、ギリギリになって宿題をやるという、いわゆる“コツコツが苦手”な人間だったんです。

ところがChatGPTに、例えば「こんなテーマで考えをまとめたいけれど、アイデアを出してほしい」と投げると、数秒でたたき台を作ってくれる。それを見て「いや、それはちょっと違う」と修正し始めると、すぐに内容が大きく膨らんでいく。これが私にとっては、初めて“自分をやる気にさせてくれるツール”でした。文章だけでなく、たとえば音楽生成AIの「Suno AI」を使って“研究テーマに合った音楽”を作り、それを聴きながら作業することもできます。昔「ムード盛り上げ楽団」というドラえもんの道具がありましたが、まさにあの感覚を初めて手に入れたような気持ちですね。

—— 何かを“始める”ハードルを下げてくれるわけですね。

稲見 そうです。こうした外部からの刺激があると、学びや作業の“最初のハードル”が一気に下がるわけです。例えば私たちは「けん玉VR」というシステムも研究しています。運動が苦手だと、けん玉は10回連続して失敗するともうやる気を失ってしまいますよね。でもVR空間ならスローモーションにするなど物理法則を緩和できるので、練習の難易度を段階的に調整できます。すると「これなら練習すればできそうだ」と本人が実感しやすいわけです。実際に実空間で練習するより効率が高いという結果も出ています。

ここで大きいのが“モチベーション”の問題です。何度も失敗して心が折れてしまう前に、“できそうだ”と感じられる設定を用意できる。逆上がりや大縄跳びが苦手な子どもがスポーツ嫌いになるのも、失敗と成功がはっきり分かれており“中間の段階”が用意されていないからですよね。VRであれば、その中間を細かく設けることができます。

70歳を超えたシニアの方が「けん玉VR」で、生まれて初めてけん玉が成功したとき、とても喜んでいました。その姿を見て、「できなかったことができるようになる」というのは人間の本質的な喜びだと、改めて感じました。年齢を重ねると「できないことが増える」と思われがちですが、テクノロジーによって物理的・心理的ハードルを下げてあげれば、「昨日できなかったことが今日できるかもしれない」と感じられる。そうすると将来に対して前向きな期待が持てるし、社会を良くするために頑張ってみようという意欲にもつながります。

—— なるほど。そう考えると、何歳になっても「まだできるかもしれない」と思えるのは大事ですね。それが“学び”の原動力になるし、「もっといろいろやってみよう」「世の中を良くしていこう」という前向きな姿勢にもつながる。

稲見 そうなんです。たとえAIがどれほど高性能になろうとも、自分自身で「昨日できなかったことをきょうできるようにする」という感覚は変わりません。それこそが“学び”の本質であり、そこにいわば「学びの自在化」があると思います。

要するに、私たちがテクノロジーを活用しながらも“成長していく”実感を得ることこそが、よりよい人生、よりよい社会をつくる原動力になる。そこでは“心の自在化”や“身体の自在化”と同様に、「学びの自在化」も非常に重要なキーワードになるのではないでしょうか。

身体拡張とテクノロジーのリテラシー

—— 場合によっては――あえて気になるので伺いたいのですが――神経科学の分野で電極を使った実験を昔やっていたような“精神拡張”の取り組みが、いまではタブーとされる面がありますよね。こうした“タブー”と“タブーではないもの”の境界、あるいは「滑らかにつながっているか・いないか」を、稲見さんはどのように捉えていますか。

稲見 直接的な答えにはならないかもしれませんが、はこだて未来大学の中小路久美代先生がよくおっしゃっている考え方が示唆的です。例えば「人間拡張」や「足のアシスト機能」などの技術を使うと、「人間が何もしなくなって退化してしまうのでは」と言われることがあります。でも、中小路先生は「それは自分の選択肢の問題であって、道具のせいではない」と。要は、道具をどう使いこなすかが大事だ、と。

中小路先生は道具を“ダンベル型”“スポーツシューズ型”“スキー板型”に分類します。まず“ダンベル型”は、それを使っているときに直接能力が上がるわけではなく、“その後の筋力向上”が目的の道具。ふだんダンベルを持ち歩く人はいませんよね。あれはあくまで“鍛錬用”です。

次の“スポーツシューズ型”は、裸足でも走れますが、シューズを履くと安全かつ速く走れたり、記録を伸ばせたりする。本来ある身体能力を拡張する道具です。

最後の“スキー板型”は、そもそも板がなければ成り立たないスポーツ──生身では不可能な高速移動やジャンプなど、“新たな運動能力”を生み出す道具ですね。

こう考えると、ChatGPTのような生成AIを含め、どんな目的で使うかを意識すれば、退化どころか大きな恩恵が得られる。「道具のせいで人間がダメになる」という意見は、実はユーザー自身の使い方の問題なのではないか、というわけです。

—— 道具を活用するリテラシー──“手動と自動を行き来する際に、どんな道具を選ぶか”という感覚ですね。選ばないという選択肢も含めて、多様なオプションがある。そこを使いこなせるだけで学びや成長に繋がり、社会的にもプラスになる。

稲見 私の楽観的な予想でもありますが、そうあってほしいという願いもあります。

—— わかりました。私たちも、従来は“介護”のようにネガティブに語られがちな分野でこそ、実はテクノロジーが大きな可能性を開くのではないかと思うんです。先ほどの“ダンベル型・スポーツシューズ型・スキー板型”という区分でも、そこにさらにいろいろなグラデーションがあるわけですよね。

稲見 ええ。いったん何かが失われるように見えても、実は別のものを獲得しているケースは多いですし、そこには“テクノロジーとリテラシーの関係”が常に絡んでくると思います。

以前、東京大学の齋藤希史先生とお話ししたときも、“テクノロジーとリテラシー”の相互作用が非常に興味深いと感じました。齋藤先生の指摘によると、コンピュータが普及したことで東アジアにおける「漢字の簡略化」が止まったように見えると。

もともと漢字は、書くコストを減らして識字率を上げるため、段階的に簡略化されてきました。日本でも当用漢字・常用漢字が設定され、中国では大幅に簡体字を導入し、台湾や香港は繁体字を使い続ける……といった地域ごとの違いがありますが、“できるだけ簡単に書ける形”を追求する流れが長く続いたわけです。

ところがコンピュータで文字を入力するときは、面倒な字画の漢字も簡単に変換できます。たとえば“檸檬”とか“森鷗外”の“鷗”など、手で書くと大変な漢字でも、変換候補を選ぶだけで入力できてしまう。結果として昔の難字や旧字体が保持される傾向が出てきて、漢字の簡略化がむしろ止まったように見える、というわけです。

一方で、日本発で世界中で爆発的に使われている“絵文字”は、まだ完全な「文字」ではないと齋藤先生はおっしゃっています。なぜなら、絵文字は基本的に音(読み)を持たない、記号に近い存在だから。ただ最近“ぴえん”のように、独自の音をつけて使われ始めているケースもありますよね。もし広く通用する読みや文法的機能が生まれたら、絵文字は記号から文字へ近づくかもしれない。これは、象形文字→甲骨文字→楷書のように、過去に漢字がたどった進化をリアルタイムで目撃しているようなものだ、と。

面白いのは、デジタル技術が普及するほど単純化が進むと思いきや、実際には“複雑性”が増す方向にも進んでいる点です。二進法で複雑なことをシンプルに処理するはずのコンピュータが、生成AIや画像生成システムと結びつくことで、かえって表現の幅や文化的複雑性を増大させている。

この関連で、京都大学の神谷之康先生が提唱されている「ニューロバース」という考え方がとても興味深い。神谷先生によれば、近い将来、ブレイン・マシン・インタフェースと画像生成AIとメタバースのような仮想空間を連動させることで、私たちが頭の中で思い描いているイメージを、そのまま視覚化して共有できるようになるかもしれない。いわば“テレパシー的”なコミュニケーションに近づくわけです。映画監督や画家など、高度な表現力を備えた人でなくても、いきなり複雑な世界観を生成させて相手に提示できるようになっていくと思います。

—— なるほど。デジタル化でシンプルになるかと思いきや、むしろ多様性や複雑性が増していく──そこに学びの余地が大いにあるように思いますね。

「学び方を学ぶ」時代の教育

—— 次は違う視点での質問をさせてください。学習指導要領に対して、稲見さんの目から見たとき、どういうふうに重点を変えていくべきなのかお考えを聞かせていただけますか?

稲見 最終的な目標は「学び方を学ぶ」ことだと思います。現代は、基本的な知識さえあったら食べていける時代じゃなくなってしまった。もう誰もが一生学び続けないといけないわけです。でもポジティブに捉えれば、一生楽しみを味わえるとも言える。苦しみもあるけど、楽しい。たぶん「よく生きる」ために世の中の解像度を上げるために、表現するために学んでいく。いろんなことを一緒にやったり、学ぶことを助けるツールもどんどん出てきてるから、逆に多くの人が一生かけても学べなかったことを、数年とか、もっと早く学べるようになっている。シンギュラリティって実は個人の中にあるのかもしれないと思うんです。その人の人生を超えた入力とか学び方とか、人間の限界を超えて新しいことができる。今までなら複数の人の人生を何回もやり直さないと得られなかった知見が、シミュレーターやVRなどを使えば得られるようになっているわけですので。

例えばラケットでボールを打つ練習をするとき、普通はラケットにボールが当たったかどうかは感触でわかって、外れたら何も学べないのが当たり前でしたよね? これは暦本純一先生のご研究の成果なのですが、シミュレーターを介することで、外れたときでもフィードバックが得られるようになりました。今までは“0”だった情報が可視化され、そこが“微分不可能”だったところから“微分可能”に変わることで学習が進む。そうすると、今までは見えなかった先の領域がつながっていくんです。

—— “微分可能”という言葉が出ましたが、それはどういった意味で使われているのでしょう?

稲見 微分というのは、本来、曲線をそのまま扱うのではなく、シンプル化――線形化することで理解や設計をしやすくする手段です。技術が進むことで、そのシンプリファイできる領域がどんどん広がるんですよ。微分できるということは、それだけ細かい差異を捉えて修正・学習できるということでもある。そのためには専門分野を学び、専門分野をしっかり身につけフレームを作ることが必要です。別の現象も「自分の専門に照らし合わせればこういうふうに理解できる」となる。それが博士課程の本来の意味なんです。少なくとも本学(※東大)ではそういうトレーニングをしてるつもりですし、私もそこを一番鍛えられました。

—— 言い換えれば、隣の専門の人とコミュニケーションできるぐらいの知識とフレームを持っていると、さらにそこから新しいことを学べる。それがネットワーク的にどんどん繋がっていく。そういうのが本来の教養だということですね。

稲見 そうです。博士課程3年目くらいでようやく思考のフレームができてきて、それを背骨にしておくと、別の世界に行っても自在に活躍できるわけです。

—— 例えば、ペンを持つとき、一回ペンを持つことで身体性が拘束されるけど、それが逆に表現を可能にする、ペンを手放したときには、今度は本を読むモードに切り替えられる。そうやって「学習と表現」を行き来する。だから「学び方を学ぶ」というのは「ペンから本に切り替える自在性」を身につけることなんだと?

稲見 どうですね。現代は、どんどんそういう切り替えをしていかなければいけない時代です。いわば「学びの自在化」ですね。これが求められています。

中高生たちの話をすると「学問がどう生まれてくるか」というプロセスそのものを、もう少し見せてあげるというのも大事かなと思います。死んだ人の功績をなぞるだけじゃなくて、「どういうふうにして新しい考え方が生まれてきたか」を感じられるようにする。今だと教科書があまりに圧縮しすぎていて、そこが見えないんですよね。

—— 探究学習というものも、知識が少ない段階だと浅瀬でチャプチャプやっているだけになる。やっぱり何かしらの教養というか、リファレンスになる知識がないと深みに行けない。かといって教科書は圧縮しすぎてわかりにくい。そのジレンマはどう解消すればいいんでしょう?

稲見 要約が悪いわけでは決してないんです。何十人分もの人生を凝縮した教科書は、ある意味ですごく効率がいいから。でも「どうやってその考え方が生まれたか」を共有するには、逆に要約しすぎると伝わらない部分もある。そこが難しいところです。

ただ一方で、ロケット作りをする人が科学の論文を全部読むわけにもいかない。ある程度の要約は必要。ただ、要約しかしないとプロセスがわからない。その両方をどうバランスするかが本当は大事なんです。

—— デジタル教科書にもそういう問題がありますよね。デジタルにするのが目的になってしまっている。

稲見 そうですね。私が初めてChatGPTがなかなかやるなと思ったのが、円周率を「小学生向け」「中学生向け」「高校生向け」「大学学部生向け」「数学科の大学院生向け」に説明し直すことができたことです。デジタル教科書もそれができるはずなんですよ、本来は。その人に合った学びができて、深掘りしたければ、無限に深掘りできる。そうやって個人に応じて段階を踏めるのがデジタルのいいところだし、「個人のシンギュラリティ」に繋がる可能性があると私は思っています。

稲見 昌彦(いなみ・まさひこ)

東京大学総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 博士(工学)。電気通信大学、慶應義塾大学等を経て2016年より現職。

自在化技術、人間拡張工学、エンタテインメント工学に興味を持つ。

米TIME誌Coolest Invention of the Year、文部科学大臣表彰若手科学者賞、文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)などを受賞。

情報処理学会理事、日本学術会議連携会員等を兼務。

【主な著書】

『スーパーヒューマン誕生!人間はSFを超える』(NHK出版新書)

『自在化身体論』(NTS)他。