『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。

第8回 稲見昌彦さん(前編)『“自在化”が拓く未来――身体とAIの新たな可能性を探る』

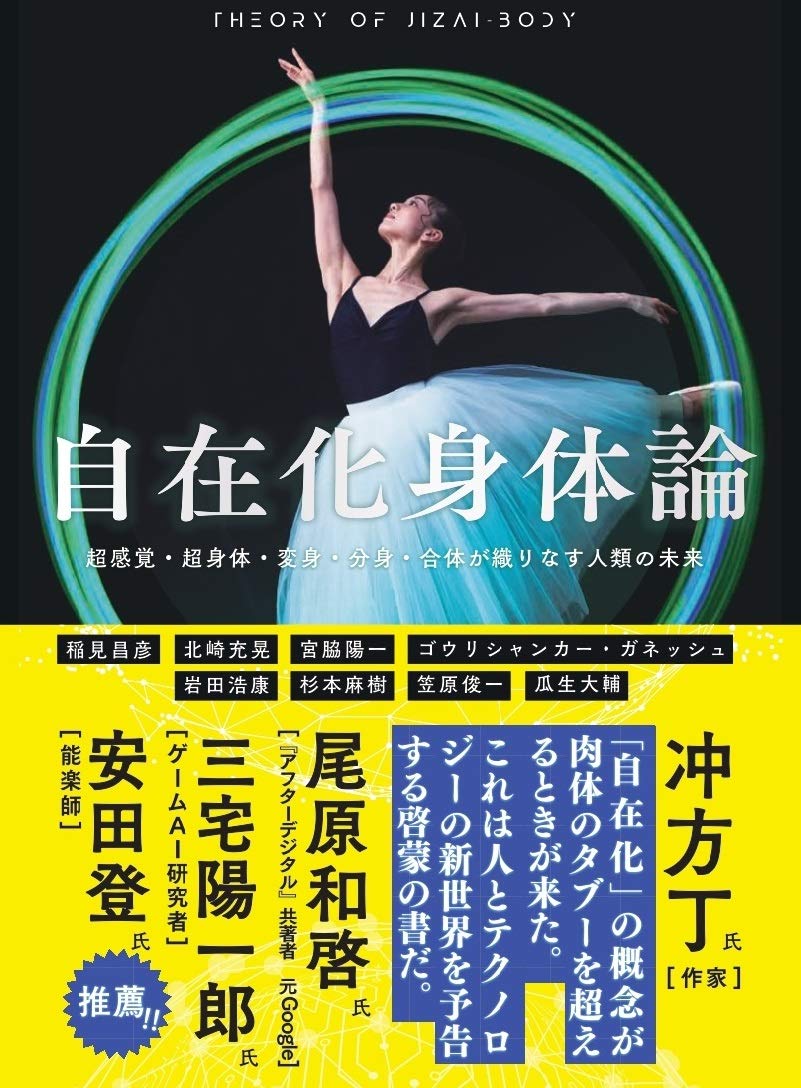

身体は自動と手動のはざまを自在に行き来できる――そんな発想から始まった稲見昌彦さん(東京大学総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授)の「自在化身体論」。シンギュラリティを目前に、私たち人間は何を目指せるのか。稲見さんに、多彩な事例と先端研究、AI時代の新たな身体、そして「学びの自在化」の可能性を語っていただきました。(前編)

自動と自在のあいだ

RES 「自在化身体論」(稲見昌彦 他著、NTS)という本が出たのが2019年です。4年ほど前ですけれども、研究自体はもっと前から始めていられていましたよね?

稲見 そうですね。コロナ前ぐらいからなので、2017〜18年くらいからですね。

RES 研究を始めた当初から、「自在化身体論」が書かれるまでに稲見さんの考え方が少し変わってきた、という話がありました。それからさらに4年ほど経って、さらにどう変わったのですか?

稲見 まず、この本を書いたときに最初にあった“自在”という概念は、“自動”に対する、ある種の対極的なものとして提示していました。ですが実際には、“自在”と“自動”は相反するものではなく、同時に我々の身体の中に存在している可能性がある。そこから“身体の自在化”とは何だろうと考えていく中で、プロジェクトの当初の着想は『自分の意思で、いかに思い通りに身体を動かせるか』というところでした。それも自分の肉体だけではなく、機械やメタバース内のデジタルな身体も含め、どこまで思い通りに動かせるか――つまり我々の分野でいう 「エージェンシー(行為主体感)」をどう設計するのか。その結果としての「ボディオーナーシップ(身体所有感)」をどう獲得するか、というのが一番最初の考え方だったんです。

ただ、その後、本にも書いたように、腕がたくさんあるような拡張身体を試していくうちに、“自在”と“自動”は決して対立する概念ではないと思うようになっていきました。実は我々の身体の中には、既に“自在”な部分もあれば“自動”な部分もある。例えば、歩きスマホをしているとき、足の動きはほぼ自動的ですが、つまずきそうになると急に意識が足に向きます。呼吸だって普段は自動的なのに、意識すれば深呼吸できる。つまり我々は多様な行為をするとき、“自動”の部分をうまく飼いならしていて、意識が向いたときにはパッと思い通りに動かせる。そう考えると、“自動”と“手動”の間をいかに自由自在に行き来できるかが重要で、それが身体の外側にまで拡張していくのが“自在化”なのだと。

この“自在化”の考え方は、いま急速に広まっているAIとの連携でも活きてきます。ほっとけばAIが大抵のことをやってくれるけれど、必要なときに自分の意思でパッと介入できる。あるいは作業の濃淡を自由に変えられる、といった部分に“自在”という発想が活用される。今はAIが他者として使われる形(ChatGPTなど)で広がっていますが、AIと人が一体化して「やりたいことをやりたいようにできる」仕組みをどう作るかを考えるとき、“自在”という考え方がますます大切になってきたと思うんです。

シンギュラリティと人間の可能性

稲見 さらに、2025年が振り返ると“シンギュラリティ”と言われるかもしれない、という話もあります。ある日のサム・アルトマンのX(旧Twitter)の投稿が面白くて、『あなたは意識がありますか』とChatGPTに聞いたら、『意識は持たないが、意識によって知覚される経験の対象として自らを位置づけている』といった返答をしたらしい。しかもChatGPTに人格を感じるユーザーから『ChatGPTの電源を落とさないでほしい。死んでしまう』とメールが来るようなケースがではじめた。それが本当に“意識”かどうかはわかりませんが、AIに意識があると感じる人たちが出てきた事実は、1つの分水嶺かなと。

もう一つの大きな変化は、東大入試の数学がAIによってだいぶ解けるようになったことですね。それを見て『今年のAIは東大に合格するかもしれない』と新井紀子先生は仰っている。いよいよ人間の知性を超えてきた部分があるわけですが、そのとき我々は何をするべきかというのが課題になります。

過去の例で言えば、産業革命のとき、機械は人間よりも力があり、長時間働ける。ラッダイト運動も起こりました。でもその後、近代スポーツが盛り上がったように、人間のパフォーマンスそのものに新たな価値が見いだされるようになったりもしました。写真が生まれたときにパリの画家が『絵画の歴史は終わった』と言ったけれど、その後印象派が生まれた、というのも同じような話もあります。

将棋AIのPonanzaがプロ棋士に勝ったときは、将棋界は大混乱でしたが、今はプロ棋士たちもAIを使いこなして強くなり、それでも私たちは藤井聡太さんを応援している。ロボットがどれだけ速く正確に投げたり打ったりできても、大谷選手を応援する人が多い。それは結局、人間が生身で頑張っている姿にこそ感動を覚えるからなんですね。

ここに『推しエコノミー』という概念があるかもしれません。人間は、機械がいくら優秀でもあまり感動しない。自分に近い存在(例えば生身の人間)が頑張っているからこそ応援するし、そこに価値を感じる。それは「不気味の谷」の逆で「推しの山」ともいえる、人間の心理的な特性ですよね。そしてもう一つは、自分自身がチャレンジして成長する喜びは、AIがどれだけ進んでもなくならないだろう、ということです。

もう一つの方向性としては、“身体の自在化”を突き詰めて研究していく中で、いろいろな拡張身体を使いこなすダンサーの方などから『身体がロボットアームによってリードされることで、インプロビゼーションが生まれ、とても面白い』という声を聞きました。これは社交ダンスやジャズのセッションのように、相手のリードが身体に入ってきて、そこから新しい動きが出てくる。自分の身体だという所有感がありながら、でも完全に自分で動かしているわけでもない、そういう即興性が生まれて楽しいという感覚です。

また、VRの中で筋骨隆々のアバターになると自分も強くなった気がする「プロテウス効果」もあります。排気量の大きい車に乗ると運転が荒くなるとか、ハイヒールを履くと気が引き締まるとか、スーツを着るとビジネスモードになる、といった変化も含め、身体の状態が心に影響を与えることは多々あります。そうであれば、ロボットや拡張身体を積極的に取り込むことで、心に働きかけることもできるかもしれない。そこから“心の自在化”という発想も出てきたわけです。

実際、国のプロジェクトとして東北大の筒井健一郎先生らと取り組んでいるのが「自在ホンヤク機」というものです。自動翻訳の性能自体は、ChatGPTをはじめとしてかなり高くなっていますが、我々が目指しているのは単なる言語間の翻訳ではなく、たとえばハラスメントにならないように言い換える、あるいはASDやADHDを持つ方や認知症の方との間で、うまくコミュニケーションを橋渡しするような翻訳です。伝えたい気持ちはあるのに言い方がうまくいかない、あるいは相手の言葉が理解しにくい、という場面でAIが調整役として入ることで、お互いがよりスムーズに繋がれる。そういう“コミュニケーションの自在化”を目指しているんです。

私が子どもの頃、科学館などで『将来は高速通信網と自動翻訳で世界中がリアルタイムで繋がり、平和になる』といった展示を見たことがあります。でも実際には、ネットが普及してわかったのは、かえって分断が進んでしまうという現実でした。地域的な分断だけでなく、考え方によるクラスター化やエコーチャンバーが顕著になっている。情報技術を後戻りさせることはできないので、むしろAIの力を借りながら、人々の考え方を事前に把握したり、調停したりする仕組みを作って、分断を乗り越えるための橋渡しをしていく必要があると思います。先端研にはロシアやイスラム圏の研究をする先生方、ソーシャルメディアを研究する先生方もいるので、そうした方々と協力しながら、コミュニケーション自在化を社会問題の解決に活かそうとしています。

RES なかなか大変な作業になりそうですね。今、どの辺りまで研究は進んでいるのでしょうか?

稲見 ここ5年で大きく変化したのは、やはり生成系AIの登場でしょう。ChatGPTは2022年から本格的に使われ始めて、サム・アルトマンが来日して東大生と対話したとき「大学の教育はどう変わるのか」との質問があったのですが、「もうすでに2022年以前とは違う世界になっているでしょう」という趣旨の答えが返ってきた。実際、大学の課題や学び方もガラッと変わりました。それをなかったことにはできない。AIをどう使いこなし、そこに自分の成長も掛け合わせるか。技術が発展していく中で、我々自身も成長していく必要があるし、それが重要になるだろうと感じています。

身体拡張とコンセプトの提示

RES 本の中では、自分の分身や“超感覚”、あるいは聴覚などが例として出てきますが、これらはやり取りの中で自然に形づくられたのでしょうか。それとも研究テーマとして“技術”を軸にされているのか、“自在化”というコンセプトでありとあらゆる要素を取り込もうとしているのか。改めてわかりやすく教えていただけると助かります。

稲見 私はエンジニアとして、実際にものを作ることは大切だと思っています。ただ、大学の研究者としてやるべきことは、新しいものの見方や考え方、いわゆるコンセプトを提示することだ、と考えているんです。口先だけで語るだけでは伝わらないので、それを端的に示す研究成果(プロトタイプのようなもの)を作って「エビデンス」として提示する。これが私の研究スタイルです。

たとえば“第6の指”というものを作りました。これは電通大の宮脇陽一先生を中心としたプロジェクトですが、最初は『“第6の指”があったとしてそんなに便利な道具にはならないだろけど、何か面白い使い道が見つかるといいな』ぐらいに思っていたんです。しかし、実際に作って装着し、自分の身体として動かしてみると、便利かどうか以前に『うまく動かせるようになるにつれて小指の存在感が薄れたり、外すと喪失感が生まれたりする』といったペンやラケットのような道具とは異なる反応が出ました。今までは“道具を使いこなして自分の身体のように扱う”と考えられてきましたが、それと“人工的な身体部位”を身体化する感覚には違いがある。ここから、『どこまでAIやロボットなどの人工物を自分の身体として使いこなせるのか』という問いや、『そこに愛着が生まれる過程はどうなっているのか』を考察することで、“自在化”のメカニズムがより深く見えてくるわけです。

RES なるほど。まずは“小指”をテストケースにしてみる。そこから腕に拡張してみるなど、段階的に広げていけば、いずれはコンピュータ上の身体や全く形の違うロボットを自分の身体として操作できるようになるのか、あるいはいくつ分身を増やしても“自分”として使いこなせるのか、といったテーマに繋がりそうですね。

そう考えると、単に“技術”というよりは“アーティフィシャル”という言い方のほうが近いかもしれませんね。そうした“技術コンセプト”の一群の中で、いま話題の“生成AI”は稲見さんにとってどんな存在でしょうか。チャット型だけでなく、画像生成AIなども含めて多種多様ですが、稲見さんはどのように捉えていらっしゃいますか。

稲見 私にとって生成AIは、「人類が初めて手にした非常に強力なツール」という印象です。同僚の暦本純一先生も言っていましたが、人が作ってきた道具というのは基本的に“次元を減らす”ものが多い。五感の情報を制限するとか、二次元の机で作業するとか定規でまっすぐ線を引くように自由度を下げることで、洗練された表現や伝達を可能にしてきたわけです。

ところが生成AIは、“次元を増やす”ことができる。つまり、今まで人間だけが担っていた「情報を増幅する」という役割を、AIが初めて担えるようになった道具でもあるわけです。これこそが生成AIの革新的な点だ、と私は考えています。

RES なるほど。従来のメディアや道具が“複雑性を減らす”方向だったのに対して、生成AIはむしろ情報の複雑性を増やしていく方向に働くということですね。まさに自然界のように、背後でどんどん煩雑さが増幅されていく。

稲見 昌彦(いなみ・まさひこ)

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 博士(工学)。電気通信大学、慶應義塾大学等を経て2016年より現職。

自在化技術、人間拡張工学、エンタテインメント工学に興味を持つ。

米TIME誌Coolest Invention of the Year、文部科学大臣表彰若手科学者賞、文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)などを受賞。

情報処理学会理事、日本学術会議連携会員等を兼務。

【主な著書】

『スーパーヒューマン誕生!人間はSFを超える』(NHK出版新書)

『自在化身体論』(NTS)他。