『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。

知の四つの方法論──行き来する力こそが『身体知』@【教育サービスR&D勉強会 #005】 身体知の時代 ~身体知が学びの新たな地平をひらく vol. 3~

2025年3月30日、『【教育サービスR&D勉強会 #005】 身体知の時代 ~身体知が学びの新たな地平をひらく vol. 3~』が開催された。ここでは、大庭良介氏(筑波大学教授)の基調講演を紹介する。 科学、人文学、武道、そして気功──。一見まったく異なるこれらの領域を、大庭氏は「知の方法論」としてひとつのフレームにまとめ上げる。本講演では、東洋と西洋の身体観を横断しながら、「知とは何か」「どう伝わるか」「教育や医療にどう活かせるか」という根源的な問いを丁寧に掘り下げていく。

身体もまた、“独立した部品”ではない

講演の冒頭、大庭氏はまず、自身のキャリアの変遷を一枚のカラフルな年表で紹介した。そこには、生命科学から情報科学、さらに武道・漢方・気功に至るまで、多領域を横断してきた軌跡が描かれていた。

あるとき、自分が向き合っている「生命」とは何か、その問いに答えられないことに気づいたと言う。

「例えば私、生命科学の人間だったわけですけど、生命って何?という問いに対しては全くやっぱり答えられない」

そう思い、武道や漢方、気功といった身体技法に踏み込んだ。

「科学を超えたアプローチ方法というのがあるんじゃないかというお話から、例えば、科学の再考、型の再考みたいな形で、武道の型に焦点を当てたような方法論を研究の生業にし始めました」

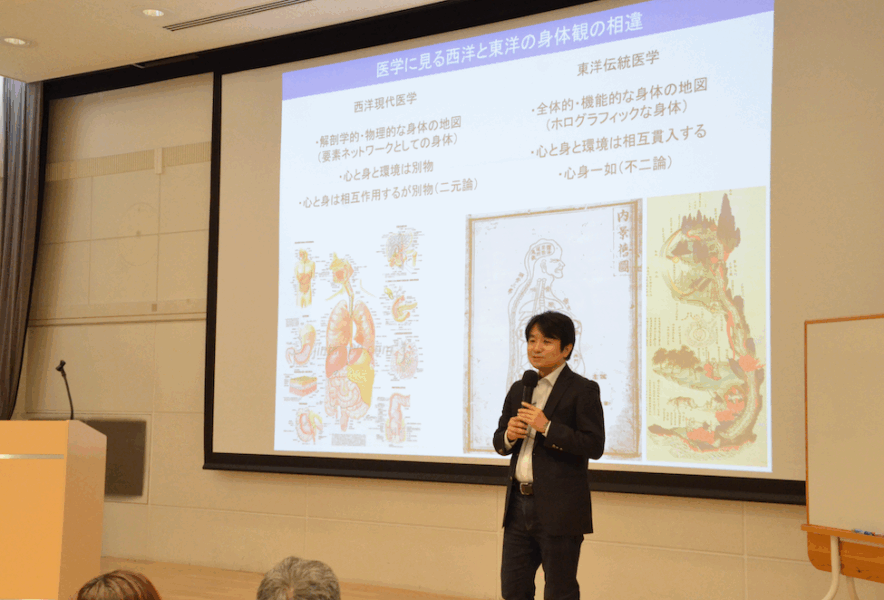

講演では二枚の図が示された。ひとつは、西洋医学に基づく解剖図。骨や筋肉、臓器が緻密に描かれた「身体の地図」である。もうひとつは、中国の道教で用いられる「内景図」。そこでは、人の体の中に山があり、川が流れ、太陽が昇っていた。

作成:大庭良介氏

「重要視してる点が違ったんだろうと思ってます。何かというと、身体の全体性の中での機能とは何かという話です。機能と全体性というものに着目した時に、精密な解剖と解剖的な分析がいらなかったというところなんだろうと思っています」

西洋医学では、身体はパーツの集合体として分解可能な対象と見なされる。肝臓、腎臓、肺──それぞれを独立して観察し、治療する。心は精神科、身体は内科というように、分業と専門化によって精緻な医療が成立してきた。

だが、東洋的な身体観では、これとはまったく異なる。内景図には、身体の中に山や川、太陽や森が描かれている。つまり、身体と自然が一体となり、心と体と環境が“分けられないもの”として描かれているのだ。この図においては、内臓や器官の動きも、感情や気候、季節の移ろいと連動している。人の体もまた自然の一部であり、すべてが“混じり合って”いる。

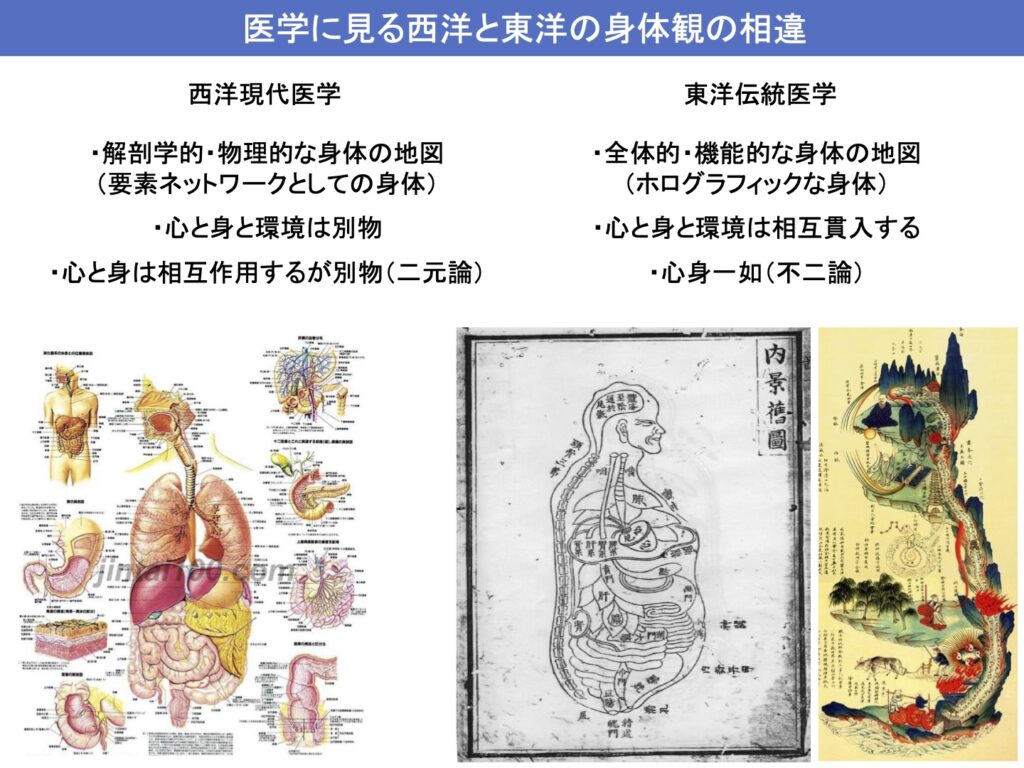

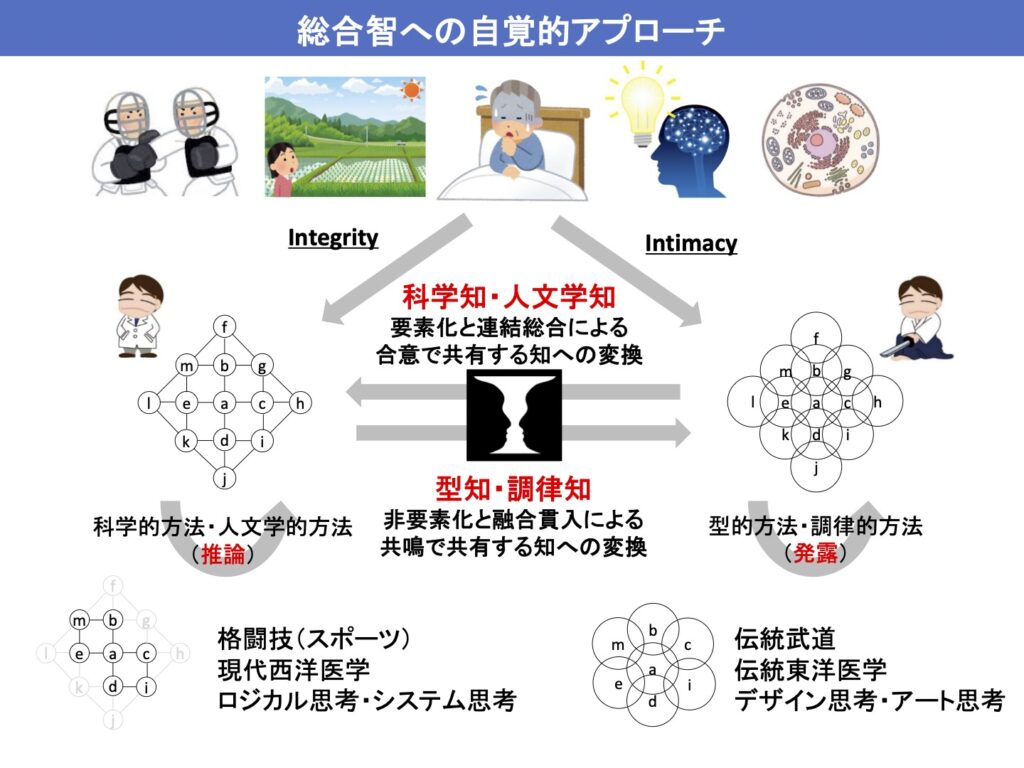

ここで大庭氏は、日本文化と欧米文化の差異を分析するなかで、認識様式を二つの概念で整理した米国の文化人類学者トーマス・カスリスの「インテグリティー(統合性)」と「インティマシー(親密性)」を紹介する。この二つの概念が、人間の認識様式を分けるキーになるという。

作成:大庭良介氏

カップとソーサー、夫婦の関係──二つの世界の見方

カスリスは、アメリカ型の社会はインテグリティー型であり、日本型の社会はインティマシー型であると分析した。インテグリティーとは、「各要素が独立して存在し、外的に関係づけられる」という考え方で、一方、インティマシーとは、「関係性が重なり合い、相互に入り込んでいる」という考え方だ。これはどういうことか? 大庭氏は聴衆に語りかけながら、こんな例を挙げた。

「法律的に結ばれている結婚──いわば“婚姻届”があれば成り立つ関係が、インテグリティーの世界。一方で、長年連れ添った夫婦が、例え届出がなくても“人生を共にしている”という状態。もしどちらかがいなくなったら、“自分の一部を失った”ように感じる。これはインティマシーです」

この関係性は、ものにも置き換えられる。

「あるブランドのカップのソーサーを買ったとします。カップとソーサーが“セットでひとつ”だと思っていたら、片方がなくなった瞬間に、もう片方も“意味を失う”。それが“インティマシー”の感覚です。そのとき、もしソーサーを割ってしまっても、カップは使えますよね。これは“インテグリティー”という考え方。カップもソーサーも、別々のものとして成立していて、それぞれが独立しています」

人間の感覚として、インティマシーは決して特別なものではない。むしろ、身近なところに溢れている。例えば、大切な友人や家族との関係。「あの人がいないと、自分も空洞になる」。そんな感覚は、多くの人が共有できるはずだ。

この「インティマシー」の感覚は、実は日本社会の随所に根を張っている。特にその典型が、「責任の取り方」に現れる。

インテグリティー的な社会であれば、責任は「誰が」「何をしたか」によって明確に特定される。個々が独立しているからこそ、線引きも追及も可能だ。

だが、インティマシー的な社会では、すべてが相互に関与しており、責任の境界も曖昧になる。その結果、「誰かが代表して責任を“引き受ける”」という儀式が必要になる。これは、論理ではなく“共鳴”のレベルで納得される仕組みだ。よく“日本は責任の所在が不明確だ”と批判されますが、それはこのインティマシー的な文化的土壌の上に成り立っているのだ。

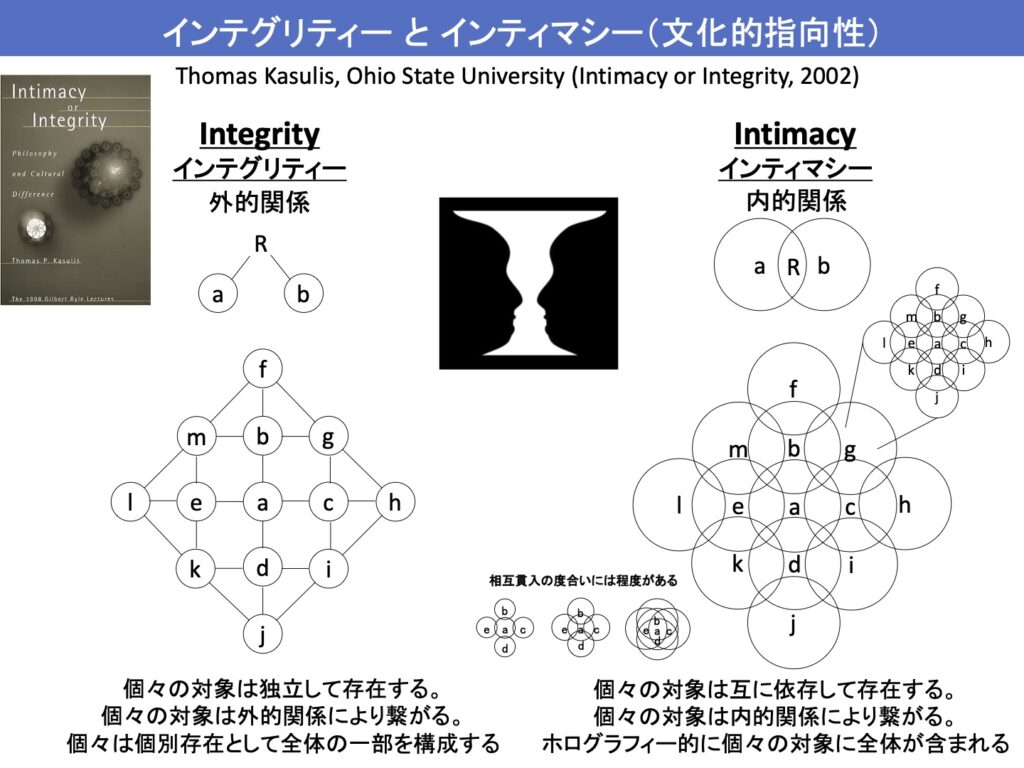

四つの「知」のスタイル

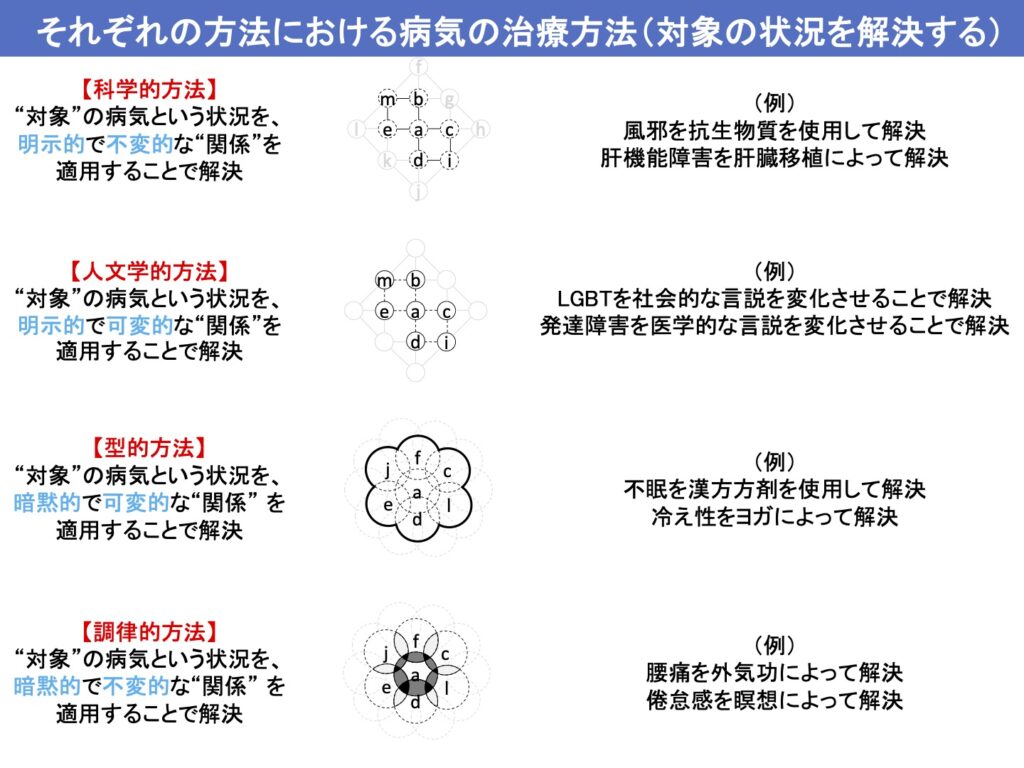

西洋と東洋の身体観の違いからさらに踏み込んで、大庭氏は「知の扱い方」そのものにも異なるスタイルがあると説く。講演では、それを以下の“四つの方法論”に分類して示した。

作成:大庭良介氏

① 科学的方法

科学的方法とは、対象を抽象化し、それらの関係性を数式や論理で具体的に定義する方法。

例えば、物理学の有名な公式「E = m x c²」。 ここでは「E(エネルギー)」「m(質量)」といった概念が、抽象的な記号として一般化されて整理され、それらの関係(=、x 、²乗)が具体的に定義されている。対象を一般化し、他の現象にも適用できる形で知を蓄積していく。それが科学の強みであり、同時にその限界でもある。

② 人文学的方法

人文学的方法では、対象は具体的なもの──例えば言語・芸術・歴史など──だが、それらの意味や価値は関係性(=文脈)によって変化する。構造主義やポスト構造主義といった潮流はまさにこの方法に属す。例えば「ムートン」という言葉が、ある文脈では「羊の肉」を、別の文脈では「高級コートの素材」を指すように、言葉の意味はその関係によって常に揺れ動く。このような、関係の変化による対象の「意味の流動性」に注目するのが人文学的アプローチだ。

③ 型的方法

型的方法は、武道・伝統芸能・漢方・儀礼などに見られる方法だ。ここでは、対象が具体的かつ身体的であり、対象同士の内的な関係が曖昧にされている。例えば、居合道における「型」は、実際に切り結ぶ場面を想定しながら、繰り返し反復される具体的な所作の連なりだ。興味深いのは、こうした型が必ずしも「現実的」である必要はないという点。現実ではまず起こらないような状況を想定して、それでもなお成立する動きを反復する──この過程で、身体と感覚を通じて、曖昧化された身体部位同士の関係を、身体操作に必要な知として内在化していく。

この方法は、分解してマニュアル化してしまうと成立しない。例えば「このときは右足を出し、次に刀を抜き……」といった動作の説明だけでは、型の本質は伝わらない。むしろ、全体が同調して動くからこそ意味がある。知が、部分の積み重ねではなく「統合された感覚」として存在しているからだ。

④調律的方法

最後の「調律的方法」は、東洋医学や気功、また宗教的実践などにも見られる、非常に繊細な知のスタイル。ここでは、対象は明示的には定まらず、むしろ「関係」のほうが先に存在する。例えば「気」という概念。それは万物の根源であり、エネルギーであり、物質であり、情報でもある。気の陰陽バランスが崩れると身体に不調が現れるので、バランスを整えることで自然と回復させる──そんな用いられ方がされる。

知はどう活かされるのか?

これらの方法は、いずれが正しい・優れているというものではない。むしろ、それぞれが異なる文脈や目的において必要とされ、補完し合うものだ。

そしてこの四つの方法──科学・人文・型・調律──は、単に思考様式の違いを表すだけではなく、実践の場面での知の活用スタイルそのもの。大庭氏は、具体例としてそれぞれの方法論が、「病気」にどうアプローチするのかを示した。

作成:大庭良介氏

① 科学的アプローチ──病因の特定と除去

科学的な方法においては、病気とは「対象に異常が発生している状態」。つまり、「ある部位に病原菌が存在している」「細胞の増殖制御が効かなくなっている」など、客観的かつ明示的な異常が前提とされる。

治療とは、その異常の「原因」を取り除き、「正常な状態」に戻すことを意味する。例えば抗生物質を用いて病原菌を殺す。あるいは手術で腫瘍を取り除く。これが科学的方法に基づく治療の典型だ。

この方法の強みは、「不変性」にある。病因と薬効が対応していれば、誰が使っても一定の効果が期待できるという再現性こそが、科学の信頼性の源なのだ。

②人文学的アプローチ──文脈を読み替える

一方、人文学的アプローチでは、「病気」という状態自体が、文脈や社会の枠組みによって定義されると考える。

例えばLGBTQのあり方は、現在では「多様な性の在り方」として受け入れられる傾向にあるが、かつては「逸脱」とされ、医療や法律の対象になることもあった。つまり、何を“正常”とし、何を“異常”とするのかは、時代や社会によって変化する。

このとき治療とは、症状そのものを取り除くというよりも、「意味の枠組み(文脈)」を変えることで、苦しみをやわらげたり、新たな位置づけを与えたりする行為になる。そのため、人文学的方法における「治療」は、対話や理解、価値の再構築といった社会的実践と深く関わっている。

③型的アプローチ──症状と薬の“セット”を身体化する

型的方法では、身体そのものが知を蓄える媒体となる。

例えば漢方薬の処方は、「ある症状の組み合わせには、この生薬の組み合わせが効く」という“型”として記録されている。面白いのは、そこに論理的な因果関係の説明がないことだ。

「なぜこの症状にこの生薬を使うのか?」という問いに対して明確な答えがないばかりでなく、むしろ答えることができないといった方がよい。それでも、臨床経験を通じて使えば効く「組み合わせ」が伝承されてきた。これが型的知の本質だ。

知は、意味や理屈で伝えられるのではなく、関係が曖昧化された“型のかたまり”として全体を丸ごと身体化することによって、初めて活用できるようになる。だからこそ、型を個別の生薬や症状の関係という、分解した要素同士の関係というマニュアルにすると、知は失われてしまう。

④調律的アプローチ──気の流れとバランスを整える

調律的方法では、病気とは「関係性のゆがみ」として捉えられる。

ここで言う「関係性」は、目に見える人間関係だけでなく、「気の流れ」や「陰陽のバランス」といった、身体と環境を含んだ広い意味でのエネルギー的・波動的な関係である。東洋医学における「気」は、単なるエネルギーではなく、物質・情報・設計図すべてを含んだ、万物の根源であり、病気とは、この気の流れや調和が崩れた結果として「顕現」したものなのだ。したがって、治療とは、身体と環境の「関係性」を再調律し、気のバランスを取り戻すことになる。

ここで重要なのは、治療の対象が目に見えないことであり、それゆえに言語や数値ではなく、感応や共鳴を通じて伝えられるという点だ。まさに、知の伝達が「共鳴」であり、合意や検証の枠を超えたところにある知の方法論である。

以上のように、同じ「治療」という行為ひとつをとっても、そこに関わる知の方法はまったく異なる。

共鳴としての知の伝達

ここまで見てきたように、知は必ずしも論理や言語によってのみ伝達されるわけではない。

特に型的方法や調律的方法では、「違う」「今のは合ってる」といったごく短い言葉と、“相手の身体や反応を通じた“共鳴”によって、知が伝えられていく。これは学校教育やマニュアル化の世界では、なかなか再現しにくい領域だ。

しかし、武道や芸術、医療の現場では、確かにそうした「言葉にならない知」が存在している。そして、この“共鳴的伝達”は、誰もがまったくゼロから始めるのではなく、もともと感受できる能力を持っているという点が重要だ。

例えば、妻や子どもが苦しんでいるとき、私たちは「これは脳の伝達物質の異常です」と冷静に分析する前に、まずは共に痛みを感じ、反応する。この感応の力を、大庭氏は「観性」と呼ぶ。科学的知と並ぶもう一つの知的能力。観性とは、決して非論理でも非科学でもなく、相互に貫入する関係性に反応する力。そしてこの観性を鍛えていくことで、調律的な知や、型的な知へのアクセスが可能になるのだ。

よく「科学が一番信頼できる」と言われる。確かに、科学的知には「再現性」「反証可能性」「汎用性」がある。これらは知の信頼性の指標として強力だ。 しかし、大庭氏は続ける。

「例えば数学や物理学の高度な理論においては、もはや一般の人は検証も理解もできず、『専門家しか分からない知』になっています。一方、型的・調律的な知は、『反証できないから怪しい』と言われがちですが、実は共鳴できるかどうかという別の基準で成立しています。そこでは、『同じものは同じ』と身体で感じる力そのものが、知の信頼性を保証しており、それらは「再現性」「反証可能性」「汎用性」を満たしているのです」

行き来する力

作成:大庭良介氏

そして大庭氏はルビンの壺を提示する。向かい合う2人の顔にも見えるし、壺にも見える。人はどちらも「見ることができる」。けれど、同時には見えない。「インテグリティー(分離的な認識)」と「インティマシー(重なりの認識)」の関係にも通じる。人は、どちらかのモードに入ると、もう一方が背景化してしまう。これは身体観だけではなく、知のあり方、社会構造、価値観の形成にまで関係している。

科学的合理性、普遍性、検証可能性──これらは近代西洋が築き上げた、強力な知のシステムで、一方、身体に根ざした知、場や関係の中で育まれる知は、東洋の伝統や芸術、医療、宗教の中に脈々と息づいている。

「問題は、どちらか一方に偏ってしまうと、もう一方が見えなくなることです」と大庭氏は言う。

例えば現代社会において、「科学的である」ことが正しさの基準になると、共鳴や身体の感覚に根ざした知は排除されてしまう。逆に、「スピリチュアルである」ことを重視しすぎると、論理的整合性や合意形成が難しくなり、共同体としての共有が困難になる。ここで問われるべきは、『どちらの立場に立つか』ではなく、『行き来する力そのもの』。「知の二重構造を持つこと」が大切なのだ。

インテグリティーとインティマシー、科学と調律、抽象と具体。その間を、場に応じて自在に行き来できること。大庭氏は最後にこう語る。

「人間はルビンの壺の図柄を両方とも認識できるんです。だけど、ある瞬間、同時に両方認識できるかというとできない。ここがポイントで。このインテグリティー・インテマシーも似たようなものだから。片方の認識が前景となり社会が形成されていくと、そっちが浮き上がって、もう片方が背景となって認識できなくなるということがあります。ここが難しいところで。人間どっちも認識できます。だけど、この間をどうやって自由に意識的に行き来するかっていうのが、本当の意味での東洋と西洋の身体観であったり、哲学であったり、世界観を超えるために必要なことなんだろうと思っています。」

大庭 良介(おおにわ・りょうすけ)

筑波大学教授、博士(生命科学)。京都大学総合人間学部で学士号、同大学大学院生命科学研究科で修士号および博士号を取得。現在、筑波大学医学医療系において健康情報総合学研究室を主宰。専門は、細菌学、分子生物学、科学計量学、科学哲学、東洋思想など多岐にわたる。“科学とは何か”が研究テーマ。

【主な著書】

『「型」の再考』(京都大学学術出版会)

『萌芽する科学技術』(共著、山口富子・日比野愛子編著、京都大学学術出版会)

Bacterial DNA, DNA Polymerase and DNA Helicases(Sam S. Bruns, Walter D. Knudsen編著, Nova Biomedical Publisher)など