『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。

教育の構想、実践を具体的に論じる

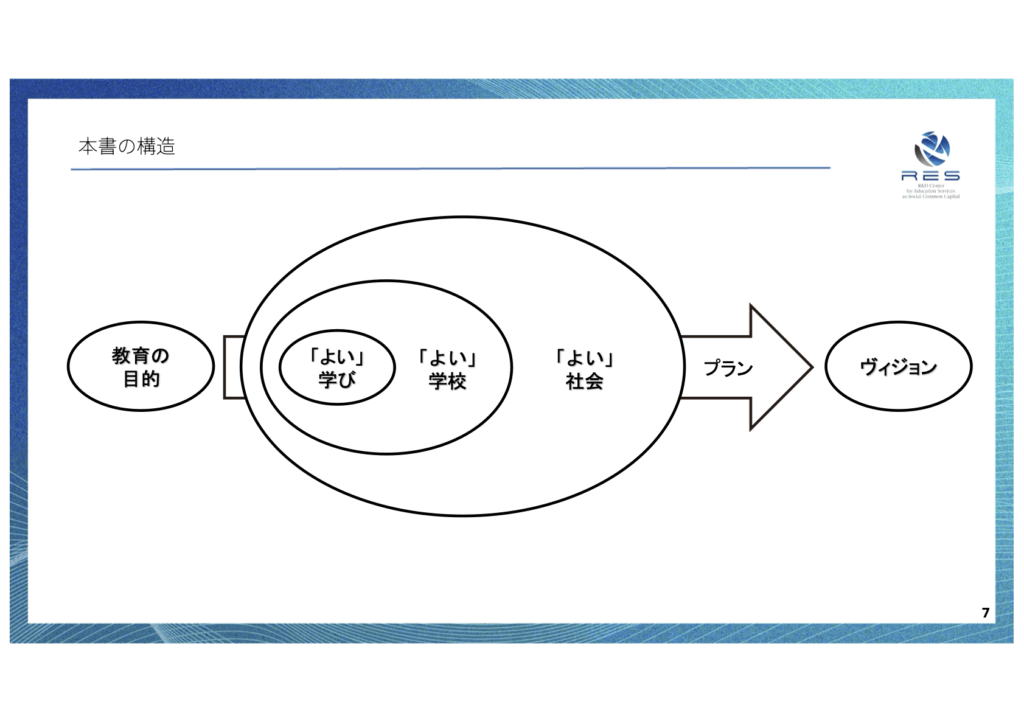

A 了解です。では、この本の内容の振り返りみたいなのは早めに済ませて、少し議論みたいなことをした方がいいかなと。本書の構成の何がいいかって言うと、そもそも教育っていうのは、何のためにあるかっていうところから始まって、このあたりが〈自由の相互承認〉ということをベースにした考え方になっていると。で、そこから良い学び、良い学校、良い社会があって、その後彼自身が多分いろいろと動いてやっている具体的なビジョンとプランというところの青写真みたいなものが、この時点で書かれてたと思うんですよね。

作成:RES

その時点から進んだときに、これ自体が2014年の本なんでもう10年経ってますから、その時の考え方が、今でも機能するかどうかっていうところも含めて話をしようと思います。

で、やっぱり厚みがあるのは、この学力っていうものをどう考えるかということ。それから、それを実現する上で、個別化と協同化とプロジェクト化で、これ一見わかりやすいようで、ちゃんと理解しないと、特に協同化とプロジェクト化っていうのとか、個別化っていうのは協同化と融合しなきゃいけないとか。まあ、そういう問題、問題というか、論点があって、必ずしもこう皆さん明確に理解できてないので、そのあたりをちゃんとこの本を読む上では、正確に理解した方がいいんじゃないかなというのが僕の見立てですね。

それともう1つは、やっぱり今出てた学力評価、学力の定義そのものをどう考えるかということがあって、それの評価っていうのをどう考えるかも永遠の課題だと思うんですが、そういう論点が最初の部にちゃんと全部ひと通り入ってるっていうのは、すごくいいかなと。

学校については、やっぱり学校空間そのものの再構築っていうことで、人と場所というか、そういったものの捉え直しっていうのは、デジタルの環境も含めてですね、相当大きく今変わりつつあるで、これは多分2014年の段階で想定しなかったぐらい、今大きく変化しているということで、そこももう1つの論点かなと。

良い社会を作るっていうところは、かなりこの自由ということについてのテーゼというか思想が軸にあるので、そこの良し悪しはあろうかと思うんですけれども。要は構造的にこういう構造になっているんじゃないかなと思います。非常にわかりやすい書籍ではありますよね。

作成:RES

A そこを踏まえて、ここから先はRESとしての解釈が入ってくると思うんですが、ご自身で書かれているように、教育の本質・原理っていうのを、ベースのところから底のところから明らかにして、これからの教育の構想、実践を具体的に論じるっていうことがポイントであると。それから大前提として教育っていうのは、社会機能のごく一部を担ったシステムであって、教育を変えれば何でも変わるっていう、そういうものではない。だから人間というのは意図的な教育で、なんとでも育てられるほど、単純な生き物ではない。

それから、さまざまな考え方があるんで、独りよがりなそれぞれの思い入れや、思い込みによる不毛な二項対立は避けるようにしましょうと。「目的状況相関的方法選択」って難しく言ってますが、要はいろいろな方法があるのを、目的と状況に応じて柔軟に選択・創造するんだと。

作成:RES

A もう1つは望ましい教育の構想っていうことなんですけれども、画一的・一斉型のものから学びの個別化、協同化、プロジェクト化の融合型への転換をしていくということ。

他方、今、AO入試から全入型、総合型選抜みたいな感じで、動きは変わってきているので、そこについてはあの多少の変化はあるけれども、そこのバックボーンに1つあるのが、個別化、協同化、プロジェクト化っていうような考え方と言えるんでしょうと。

で、学びのあり方も進度も人それぞれ異なるので、画一的な学びっていうのは、効率が悪いというのは個別化の考え方ですよね。それから協同化っていうのは、知恵とか思考を持ち寄るということによって、個別化で学んだものを持ち寄ることによって、また学び合いみたいなものが促される。だから、もう1つのプロジェクト化っていうのは、協同化に近いけれども、結構違うのが、必ずしも何が学ばれるかっていうのは事前に設定されない。

プロジェクト化は目的を持って挑戦することが、やっぱり学びにつながるというベースの考え方があるので、ここの理解をするというのはこの本を読む上ではポイントかなというふうに思いました。

あと、閉鎖的になりがちな学校をさまざまな仕方で開いて、子どもたちが多種多様な人たちと交われる空間を作る。要は学校が新たに閉じられた種族になってるっていうのは、面白い見立てかなと思うんですね。明治維新の前というのは、教育とか学習っていうところが、割と家庭とかコミュニティとかそういったものにリンクしていて、そこから離れた場所というのを作らないと、なかなか新しい学びを導入していくというのは、難しかったという背景事情があったと思うんですけれども、今度はそれが閉鎖的に改めてなってるっていうところが。こう今の学校の状況であるという問題意識は面白いところかなと思います。

作成:RES

何のための教育か?

A で、これをちょっと踏まえて、アプローチとしては、まさに「何のための教育か?」という問いに対して、できるだけ共通了解可能な答えを解明すると。

共通了解可能な考え方っていうところを教育論の前提に置くっていうところが、この本のやっぱり一番大きい特徴ですよね。で、大前提として、「普遍闘争状態」、「万人の万人に対する闘争」とか「覇権の原理」っていうのが、ずっと人類の歴史にはあって、そこでみんなが勝手なことをやると、立ち行かないので、やっぱり自由を認め合うっていうことが必要で、原理的にお互いがお互いに相手が自由な存在であるということを認め合うということを、社会としては作っていかないと、そもそも成り立たないと。そのために、もともと法っていうのが設定されて、法に基づく公教育っていうのが登場しましたっていうことがポイントで、そこも〈自由の相互承認〉を原理とした社会を実質化していくっていうミッションを追っている。ここが教育というもののあり方として、何のための教育かということとして、一番原理的に遡ってですね、前提を置くべきなんじゃないの?っていうのが、著者の考え方ですよね。それを〈自由の相互承認〉ができる力というか、それを踏まえた上で自由に展開していくと力っていうのが、〈教養=力能〉というような言い方になっている。

作成:RES

今言った良い学びっていうことと良い学校、良い社会っていうこの3つについて、やっぱりこれ自体が、議論を呼ぶところだと思います。学力っていうのは学ぶ力だという考え方。ここに転換するっていうところが良い学びのこう議論の大前提であると。

そこに対して個別化、協同化、プロジェクト化っていうのが、いろいろな形で、そもそも海外を中心としてですね、協同化みたいなのは日本でもやっぱり、この佐藤さんとか、西川さんの取り組みというのが出てきてますけれども、いろいろなトライをされていて、風越学園みたいなのもそうだと思うんですが、そういったもののどれがいいとかというよりは、この文脈にこれを整備し直しているっていうところに、この書籍の意義っていうのはあるかなと思います。

作成:RES

それから、さっき学力評価の目的、選抜と改善っていうことを考えたときに、選抜というよりは、やっぱり改善のために扱っていた方がいいんじゃないのという話も出てますね。

大学以降の課題ということで、これはやっぱり大人のリスキリングの話にもつながっていくので。

〈教養=力能〉というものが身につくことによって、何が確保されるかって言ったときに、相互承認の感度っていうものを、育んでいくのであると。相互承認の感度っていうのは、やっぱり自分を承認できるということが、他者を承認できるということで、他者からの承認も得られるということ。この3つがあって、〈自由の相互承認〉ということが担保できる。そういう場として、学校を機能させるというところに立ち戻る。立ち戻るというか、改めて再定義するっていうのは、RES的にはすごく肯定できる。

それから学校空間のあり方っていうのも、これは非常に面白くて、やっぱり「学級」っていう仕組みは、当初の狙いから相当変容を余儀なくされているので、先生の役割とか資質の話に行きがちなんですけれども、そもそもこの学校空間の定義っていうものをどういうふうにするかということ自体が、すごく前提として重要なんじゃないかなと思います。

作成:RES

強い社会ってことですけれども、ここにおいてはですね、繰り返し〈自由の相互承認〉って話にやっぱり戻ってくるんですけれども、新自由主義的な教育改革っていうのは、私が90年代に社会人になって以降ですね、明らかに80年代以降のその流れを組んで、バブルが弾けてから、徹底的に進んだっていうのは実感するところですよね。

必要な平等っていうのは、改めて義務教育による機会均等と、その教養とか力能の獲得保証の平等っていうことを定義し直して、必要かつ容認され得る多様性ですね。これをどういうふうに考えるかっていう話です。

作成:RES

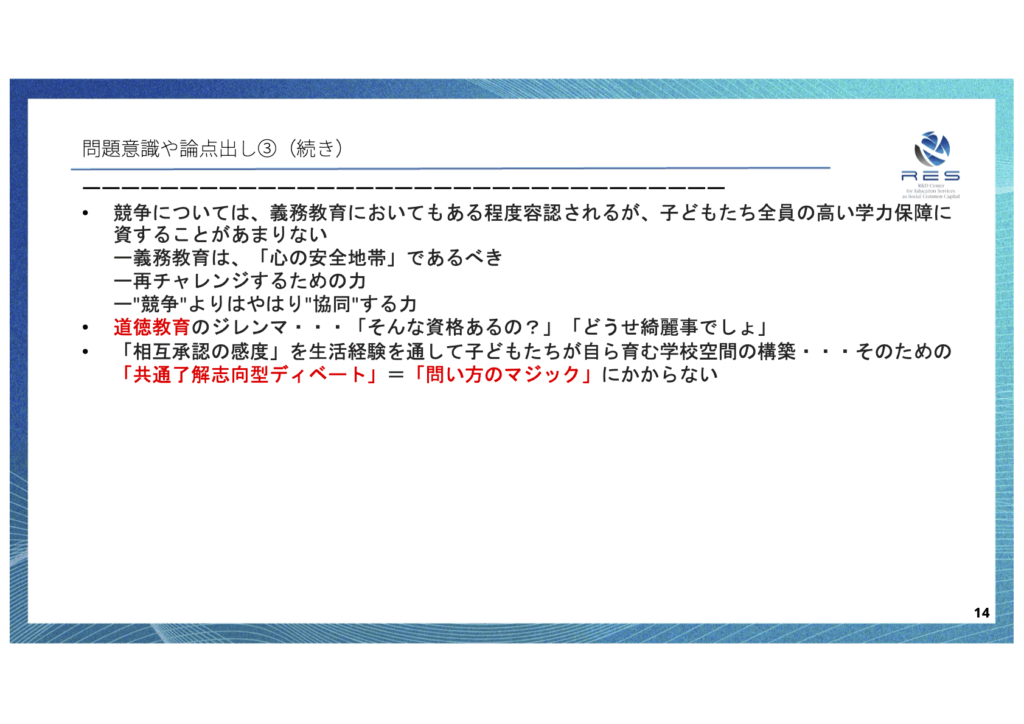

あと、競争の考え方っていうのは、ここは本当に議論があるだろうと思うんですね。

じゃあ、ここにおいて協同っていうものと競争っていうものを、どういうふうにバランスさせるかということ。

それからもう1つ、これは文科省がどういう観点で持ってきているかは、ちょっと私も正確には理解してないんですが、道徳教育についてはそんな資格があるのかっていうのと、どうせきれい事だろうという2点において、やっぱりジレンマが、学級で先生が教えることへのジレンマがあって、これをどう捉えるか?というのはもう1つ論点。

作成:RES

それから、相互承認の感度を育むためには、「共通了解志向型ディベート」を提唱してますが、このあたりっていうのは、そもそも民主主義社会において、どうやって生きていくかっていう話そのものなので、これも1つ論点です。