『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。

第2回 科学と武道の交差点で「型」を再考する 大庭良介さん(筑波大学准教授)①

教育サービス開発評価機構(RES)が送る勉強会の第3回のテーマは「身体知」。4月21日に開催されるオンラインセミナー「不確定時代の身体と学び ~身体知が学びの新たな地平をひらく~」に先駆けて、登壇者の一人、大庭良介さん(筑波大学准教授)に、生命科学から武道まで、幅広い分野における「型」の概念を再考し、新たな認識論について語っていただきました。(全3回の1回)

「型」は科学が満たすべき条件というものを満たしている

RES 大庭先生は著書『「型」の再考』があるなど、武術などの「型」を通した科学の研究をされています。この研究を始めるに至った経緯などをお聞かせ願えますか?

大庭 私自身が元々生命科学、いわゆる経験科学、実証科学をやってきた人間でありまして、その中で主に生命、特に微生物を対象にした研究をしてきました。ただ、その中で、生命だけに限らず、物事の理解であったり、把握ということが、果たして現在の科学的な手法だけで導けるのか? それだけで我々は本当に世の中を把握、理解することができるのだろうか?ということが、大きな疑問としてありました。

一方で、若い頃から武道をやっていたのですが、頭で理解するのではなくて、身体的に把握をしていくという物事の捉え方が武道の中にはあります。それを促す方法論として、「型」というものが、日本武道の中で確立されていることに気がつき、その「型」というものを掘り進めていったということが始まりです。

そして、「型」というのが、実は科学が満たすべき条件というものを満たしているのではないか、ということに気づいたということが大きなキーポイントになります。それは何かと言うと、「知の伝達と共有」についてです。「型」の知というのは、伝達もできるし、共有もできると。さらに少し掘り下げてみれば、批判もできる。いわゆる科学哲学が求めてきたような条件が充たされている。

さらに、これは科学とは別の側面でもあるんですけども、武道の経験の中で、「型」の中で「気」の扱い方を習ったときに、相手と自然と共鳴するということに気づいたんです。我々は普段、自分と相手を分けてしまっていることで、共鳴することを拒否している。でも、相手と共鳴して一体化のような感覚を得ることができる。そして、共鳴することが前提となって武道の技がかかる、というところに気づいたんです。あとで説明しますが、共鳴は「型」の知の共有され方で、これは、科学的に分けることが前提となっている方法と全く異なるんですよね。型に着目した最初のころは、このあたりは曖昧ではあったんですけど、科学とは別の普遍的な方法論になるんじゃないかと思っていたんですね。

RES 「型」を通じて真っ先に研究をされたのは武道になるんですか?

大庭 そうですね。武道の「型」の特徴をきちんと科学に照らし合わせて抽出してみようというのが最初でした。そうしたら、科学的な方法論と相補的な特徴が抽出できたんですね。そして、抽出してきた「型」の方法論的な特徴を他の事象にも当てはめられないかという視点で、例えば、漢方と西洋医学の体系の違いや、ロジカル・システム思考とデザイン・アート思考の違いといったところにも拡張してきました。そんなことをしている中で、科学的な方法論と型的な方法論の片方の方法論だけで扱うのではなくて、互いに相補的であるのだから、両方の方法論を重ねてみたり繋げてみることで、これまでの理解や把握の枠組みの限界を超えることができるんではないかと思うようになってきたんですね。

RES 一般的に、世の中にある様々な物事は、科学だとか、宗教だとか、文化だとかと、アプローチの仕方も見方も分類をされてきたものだと思うのですが、本来は非常に重なり合って、繋がり合っているものだ、という考えに変わってきたということですか?

大庭 これは『「型」の再考』を書いているときには明確化していなかったのですが、現在は、両方の方法論の相違というのは、ただ認識の形式の違いであって、物事はそこにあるのであって、両方の方法論で浮き彫りになる像の重なりとして捉えるという見方があっても良いのではないかと思っています。

RES その点は、今度のセミナーでも詳しくお話していただきたいと思うのですが、わかりやすく言うと、どういうことなのでしょうか?

「インティマシー」と「インテグリティー」

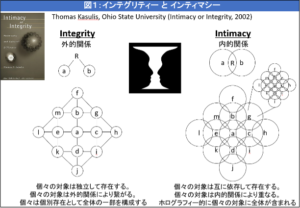

大庭 『インティマシーあるいはインテグリティー』という、オハイオ州立大学のトマス・カスリス先生という日本文化が専門の人類学者が2002年に出された著書があります。これは、日本語訳も出ています。この本の中で、彼は、なぜアメリカ人は日本文化を根本的には理解できないんだ? なぜ日本人はアメリカ文化を根本的には理解できないんだ?という問いにたいして、日本とアメリカでは世界の認識形式がことなるからだ、ということからアプローチしています。その認識形式がインテグリティー(Integrity)とインティマシー(Intimacy)です。

図1を見てください。

図1 インテグリティーとインティマシー

個々の対象は確立していて、外的な関係で物事を考えていこう。そしてその総和としての世界を考えようという認識形式が、「インテグリティー」の世界観になります。しかし彼は、日本人は根本的にこのインテグリティーという世界観で物事を捉えていないのではと考えたんですね。そこで考えたのが、対象と対象が重なっていて、重なり合う内的な関係で世界を認識する世界観です。曼荼羅的になっていますが、重なって溶け合っているがゆえに、それぞれの中にも全ての要素がホログラフィック的に溶け込んでいるというような物事の見方です。これを「インティマシー」という名前を付けたわけです。アメリカがインテグリティー、日本がインティマシーの世界というわけです。

もちろん、人間は両方の認識形式、物事の見方を持っている。だけど、どちらかが前面に出てきてしまって、どちらかが背景に隠れる。ルビンの壺で、“壺”と“向かい合った人”を同時に認識できないように、「インテグリティー」または「インティマシー」のどちらかの認識世界が優位になってしまう。前面に出てきたところが、文化として社会を形成していって、最終的に見えている表面は似ているかもしれないけど、その根本にある物事の見方であったり、作られ方というものが違うよね、と。だから理解し合えないんだよというお話になったわけですね。

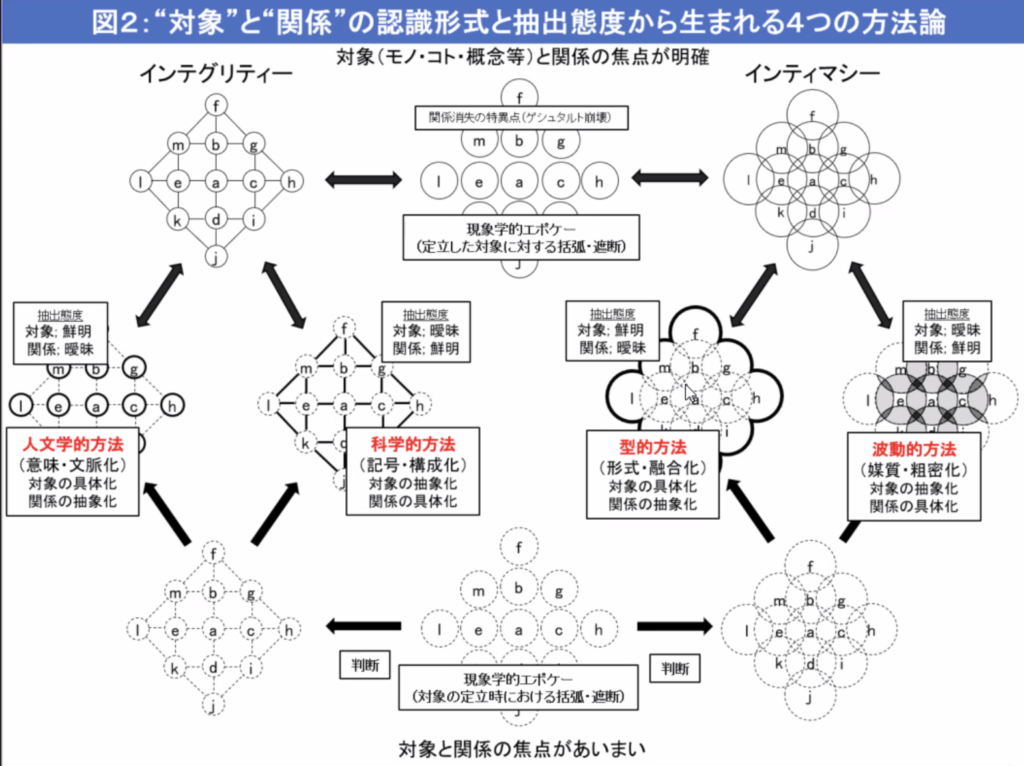

さて、「型」と「科学」に戻ると、私は、インティマシーが「型」的な世界で、インテグリティーが「科学」の世界になると考えたわけです。そして、“対象”と“関係”の認識形式をもう少し掘り下げていくと、こういう模式図(図2)が浮かび上がってきました。

図2 “対象”と“関係”の認識形式と抽出態度から生まれる4つ方法論

西洋と東洋

大庭 インテグリティーとインティマシーの世界の認識形式は、対象と関係の認識形式の相違であるというのが私の理解ですが、西洋哲学などは、カントの純粋理性批判以来、インテグリティーの形式で分析と総合をやろうとしているわけです。で、うまくいかなくなると、また分けるというか、“関係”としての繋がりをとにかく消すという脱構造みたいなことをしようとするんですよね。だけど、脱構造を完全にしてしまうと、ゲシュタルトが崩壊している状態になる。

何が言いたいかと言うと、まずこのインテグリティーとインティマシーの世界では、関係性を解いていった先に、関係がなくなるという特異点が現れます。この特異点では、ゲシュタルトが崩壊するので、意味も存在も何も認識できなくなってしまうんですね、我々からは。この状態から、今の西洋はどうしてもインテグリティーの方に戻っていく。一方で東洋、特に東アジアでは、インティマシーで認識して、世界を再構築していく形がとれてきたんじゃないかと考えています。

さて、図2では、“対象”と“関係”に対する認識形式でインテグリティーとインティマシーに分岐させるだけでなく、“鮮明”と“曖昧”という“対象”と“関係”の抽出態度を組み込んでいるところがポイントです。“鮮明”に抽出されている状態を実線で、“曖昧”に抽出されている状態を破線で表現しています。たとえば、上段の実線で書かれている部分は、“対象”も“関係”も具体的な何かとして抽出しているという状態です。

でも、人間は何かを認識するときに、いきなり具体化したものを取っているわけではないんですね。最初はおそらく一番下のような破線で表現できる状況で、対象さえ曖昧な状況になっていると思っています。おそらくこれが、現象学的エポケー*の状態であって、そこから様々な話に展開していく。そして、“対象”と“関係”の双方が鮮明になると、個別的な具体論となります。

しかし、両方とも具体化すると、個別的になりすぎるんですね。関係も具体的であり、対象も具体的であるということは非常に個別的で。我々に必要なのは、ある程度普遍的に共有して一般化できるものだと思うのですが、この条件を満たさなくなるわけです。そこで、“対象”と“関係”のどちらか一方だけを鮮明にして、他方を曖昧にすると、普遍的な概念だとか法則だとかが引き出される。例えば、科学はインテグリティーで“対象”を曖昧に抽象化して“関係”を具体化したものです。典型的なのは、数学や物理で、対象は記号化され、数式によって具体的な関係が与えられることで一般化された法則が表現されます。

「型」の話に戻すと、「型」は対象の関係を内在的に捉えるという認識の形式で、“対象”を鮮明、“関係”を曖昧な状態として抽出したものです。図2では“関係”の部分が破線となって、実線で残る“対象”の部分は、外側の枠組み線だけが残り、個々の構成要素の形ではなく、その総体としての外形だけがはっきりしている状態です。構成要素の内的な関係は曖昧になります。私は、この認識形式と抽出態度から導かれる方法が「型」だと思っています。「型」としての表現であると。

一方で、内的な関係だけ鮮明にして、外側だけ曖昧ということになると、波動的な方法になる。だけどこれは実体がないんです。対象を何かの物事としてハッキリとは捉えられないですよね。在るんだけど曖昧なんです。

「型」という方法でアプローチすることによって何が明らかになるかと言うと、この波動的に内在化される部分であり、知としては共鳴によって共有できるものなんですね。外形が鮮明な「型」というものを通じて、「型」そのものでは曖昧になっている内在的関係が共鳴によって把握される。これがインティマシーの「型」の世界です。ちなみに、インテグリティーの世界の知は、共鳴ではなくて、合意によって共有と理解がなされます。

*現象学の哲学者エトムント・フッサールの思想の一つ。私たちは常に何かしらの前提知識に基づいて物事を認識している。このような態度を、フッサールは「自然的態度」と呼び、エポケーとは、このような自然的態度による認識をいったん停止することを言う。